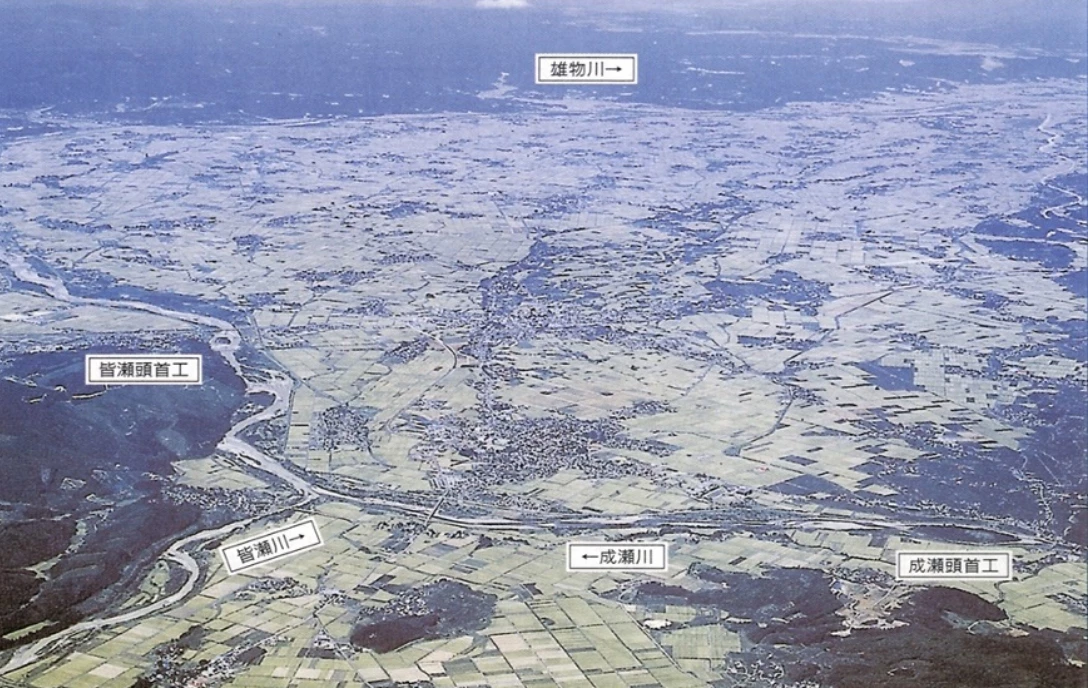

雄物川筋土地改良区の沿革

昭和40年代

土地改良区の設立と事業の始まり

昭和43年、国営雄物川筋土地改良事業の推進を受け、雄物川筋土地改良区が設立されました。これにより、地域の農業基盤整備が本格化し、用水の安定供給や排水対策を目的とした施設整備が始まりました。

昭和50年代

国営事業の完了と施設管理の開始

昭和55年、国営雄物川筋土地改良事業が完了し、主要な施設の管理が雄物川筋土地改良区に引き継がれました。これを機に、農業用水の安定的な供給体制が整備され、地域農業の近代化が進みました。

昭和60年〜平成初期

施設の活用と県営事業への移行

国営事業終了後も、県営の補完事業により施設の改修や維持管理が行われました。用排水路の整備や管理体制の強化が進められ、地域全体の農業生産性向上と経営の安定に貢献しました。

平成10年代

老朽化への対応と新事業の開始

施設の老朽化や水不足などの新たな課題に対応するため、平成13年度から国営平鹿平野土地改良事業が開始。あわせて、湧水や渓流水の減少に備えた地下水の活用など、安定した水管理体制が構築されました。

平成20年代前半

施設整備の拡充と多面的な対応

平成19年度からは、附帯県営かんがい排水事業およびため池等整備事業が実施され、従来施設の改修・機能強化が図られました。経年劣化への対応とともに、省力的な施設管理も推進されました。

平成24年以降

排水施設の再整備と今後への展望

平成24年度から国営横手西部土地改良事業が着手され、排水計画の見直しと排水施設の機能回復が進められました。こうした整備により、地域農業の安定化と未来への基盤づくりが進行しています。